※この記事は、リハビリ病院での実体験をもとにしたものです。 読者の中には、過去に似たような葛藤を抱えた方や、いままさに悩んでいる方もいるかもしれません。 この文章が、少しでも誰かの気持ちに寄り添えたらと思い、書きました。

生活保障制度に関するセンシティブな表現を含みますが、誠実な経験談としてご理解ください。

はじめに|「知らなかった」ことが、僕らを不安にさせた

事故で大ケガを負い、入院とリハビリ生活が始まったとき、僕も妻も「障害年金」や「労災年金」のことを、ほとんど知りませんでした。

違いどころか、どうすれば支給されるのか、どんな基準で等級が決まるのかも分からない。

それでも――生活の不安が押し寄せる中、調べながら、手探りで手続きを進めるしかありませんでした。

ネットで検索しても、「専門用語だらけの解説」や「社労士の広告」が多くて、当時の僕らにはピンとこないものばかり。

「結局、頑張ったら損するのか?」「正直に生きると不利になるのか?」

そんな不安を、どこにもぶつけられないまま、時間だけが過ぎていきました。

ここで、当時の僕たちが混乱していた“2つの制度の違い”を簡単に整理しておきます。

■ 障害年金と労災年金のちがい

- 障害年金(公的年金)

国民年金・厚生年金の仕組みの中で、病気やケガで日常生活に支障が出た人が対象です。

審査基準は「生活上の困難さ」が中心。たとえ働けなくても、日常の介助が必要かどうかで等級が左右されることがあります。 - 労災年金(労働災害保険)

仕事中のケガや病気により、「どのくらい働けなくなったか」が問われます。

こちらは生活ではなく労働能力の喪失が審査ポイントです。たとえ生活は自立していても、働くことができないなら高い等級が出る場合もあります。

こうした“制度のズレ”を知らなかった僕たちは、ただ「良くなったら年金が減るかも」という漠然とした不安の中で過ごしていました。

そしてその不安が、ある日、妻の口から“思いがけない言葉”としてこぼれることになります。

関連記事です。

第1章|希望が戻ってきたときの「違和感」

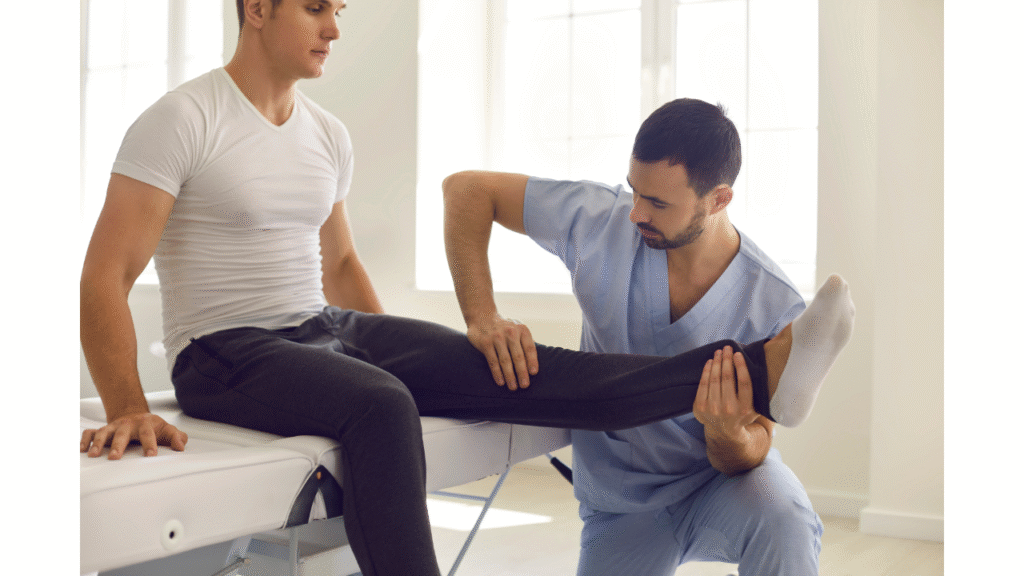

リハビリ病院での入院生活。 ようやく自分の中に「生きる気力」が戻ってきて、 懸命にリハビリに打ち込んでいた頃の話です。

体が動くようになってくるのは、素直に嬉しかった。 一歩でも、一段でも、昨日より前に進める実感は、 絶望していた自分にとって光でした。

けれどある日、妻がとても申し訳なさそうにこう言ったのです。

「あなたが頑張っているのはすごく嬉しい。良くなってほしい気持ちもある。 でも……リハビリを頑張りすぎると、障害等級が下がるんじゃないかって心配なの。」

彼女は、僕の性格を知っています。 だからこそ、こんなことを言うのは、本当に苦しかったはずです。

第2章|“正直に生きること”と、“家族を守ること”の狭間で

僕はその言葉に動揺しました。

ウソはつきたくない。でも、家族の生活のためには、障害等級が下がってしまうのは避けたい。

しかもその頃、労災年金の等級審査(私の障害の場合初診日から6ヶ月後で症状固定)が迫っていて、医師に良くなっていると判断されたら、どうなるかが気になって仕方がありませんでした。

でも、いま振り返ると、一番悩み、苦しんでいたのは妻だったのかもしれません。

僕が入院していたあの頃、彼女はまだ小さかった3人の子どもたちを、ほぼワンオペで育てながら、毎日の生活を回していた。

将来の収入がどうなるかも分からない。

障害年金の申請、労災の手続き、病院とのやり取り…。

日常の買い物から、子どもの送り迎えまで、すべて一人で抱え込んでいた。

「あなたには元気になってほしい。リハビリを頑張ってくれるのは本当に嬉しい…でも、障害等級が下がったら、私たちどうやって生活していけばいいの?」

彼女は、僕の“回復”と“生活の保障”の間で、毎日葛藤していたのだと思います。

僕の頑張りを喜びながらも、その頑張りが家計を圧迫する未来につながってしまうかもしれない――そんな不安を抱えながら、言葉を選んでくれていた。

それでも、最終的に僕にその思いを伝えたのは、彼女が「本当に信頼している相手にしか言えないこと」を言ったからだったんだと、今は思えます。

第3章|理学療法士との会話で救われた言葉

この悩みを、当時仲の良かったPT(理学療法士)にも相談しました。

その方は、こんなふうに言ってくれました。

「仕事ができないという事実や、生活に援助が必要なことは、 たとえ少し動けるようになったとしても大きくは変わらないと思いますよ。 判断は医師がしますが、私たちPTは、ちゃんとフラットな目線で状態を報告します。 リハビリの成果だけで『良くなった』と単純に見ることはありませんから。 安心して、あなたらしくリハビリを続けてください。」

そして、こう続けました。

「でも──家族が安心して暮らせるようにすること。 それも、あなたの役割ですよ。」

この言葉に、僕は救われたような、突き刺さったような気持ちになりました。

第4章|「できる」と言い続けたのは、ただの意地だったかもしれない

僕が「できる」と言い続けたこと。 それは、ただの意地だったのかもしれません。

「まだ終わっていない」「自分は取り戻せる」 そう思いたかった。そう思わせてくれるリハビリの成果が、心の支えでもありました。

でも、そんな僕の性格を、妻はよく知っていた。 だからこそ──

「あなたが頑張りすぎると、等級が下がるかもしれない」

あのとき、そんな言葉を僕に投げかけた。

申し訳なさと、不安と、そして“覚悟”が混ざった表情。 今でも忘れられません。

本当は、彼女も「言いたくない」と思っていたはずです。 でも、家族の生活を守るために、覚悟を持って言ってくれた。

その優しさに、僕はきっと今も救われています。

第5章|「自分を偽る」という選択肢

僕は結局、リハビリを手抜きすることはできませんでした。 でも、妻に「ちゃんと配慮してリハビリしてるよ」とは伝えました。

このとき、僕の中には2つの気持ちがありました。

- 自分を偽ることへの嫌悪感と不安

- でも、家族を守る責任を果たせていない自分への申し訳なさ

このふたつの板挟みで、本当に苦しかったです。

たとえば精神障害の方がこの記事を読んだら── 「自分は頑張ったことが逆に損になったのか」と傷つくかもしれない。 そう思って、この記事の公開にも迷いました。

でも、誰かを責めたいわけじゃない。 僕はただ、あのとき「何が正しかったのか」今も分からないままだから、 この問いを置いておきたいんです。

第6章|もしあのとき、自分を偽っていたら

もしかしたら、あのとき少し自分を偽っていれば、 労災の障害等級も1級だったかもしれない。

そんなことを思う自分が、正直いまもいます。 でも、そうしていたら──

病院に行くたびに、自分を偽らなければならない。 そういう不安や、嫌悪感にずっと囚われた人生になっていたかもしれない。

そして何より、

「家族はまもれたかもしれない。でも、自分を裏切った」

そんな思いが残ったまま、僕は前を向けなかったと思います。

正直に生きて、損をすることはあるかもしれない。 でも、正直に生きられなかった自分を、ずっと許せないでいたかもしれない。

あのときの僕は、迷いながらも自分を信じてリハビリを続けました。 それだけは、いまでも胸を張って言える気がします。

最後に

この文章に、明確な「答え」はありません。

ただ、もしあのときの僕と同じように、

- 頑張ることで損をするかもしれない

- 正直であることが不利になるかもしれない

そんな不安の中で揺れている人がいたら、 「そんな葛藤があってもいい」と伝えたかった。

あのとき、僕の妻がそうであったように。

そして、きっとあなたのまわりにも、

**「言いにくいことを、あえて伝えてくれる人」**がいるかもしれません。

その人の言葉は、あなたを傷つけるかもしれないけど、 守ろうとしてくれている言葉かもしれません。

この文章が、そんな誰かの心に寄り添うことができれば、 僕の「正直の代償」も、無駄じゃなかったと思えるのです。

📊 ヘタゴリラの“配当記録”と“損益バトル”はXで更新中!

ブログでは語りきれない、リアルな配当金の推移や

**日経平均との“持ち株バトル”**など、日々の投資ログをXで公開しています。👉 ▶ ヘタゴリラのXはこちら

コメント